| TopPage | PRIDE |

|

my ROOTS |

| Pride TOP | Respectability | 神道 | 神社と信仰 | my 御朱印帳 | my ROOTS |

| 発信 | ソース | 発信内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2015.02.12 |

Wikipediaなど |

赤胴鈴之介は千葉家の子弟 北辰一刀流といえば、千葉周作(陸前国気仙郡気仙村出身で奥州千葉氏、遠い親戚ではある)。 江戸に出た千葉周作の北辰一刀流からは、坂本竜馬や伊東甲子太郎(新撰組)、千葉重太郎一胤などの 幕末の名士たちを輩出した。 少年剣士、金野鈴之助の活躍を描く作品がある。 父親の形見である赤い胴(防具)を着けることから「赤胴鈴之助」と言われる。 剣技に優れた鈴之助は、江戸に出て父の友人である千葉周作に弟子入りし、修行を積んで心と技を磨く。 そんな鈴之助に、兄弟子・竜巻雷之進との確執や、幕府転覆をもくろむ鬼面党との対決など、様々な事件が起きる。 だが、鈴之助はいかなる苦難にも負けず、正義と剣の道を貫いて行く。 必殺技は、千葉周作の紹介で富士山麓の飛鳥流赤心斎に弟子入りして伝授された「真空斬り」だ。 1957年にラジオ東京 (現TBSラジオ)でドラマ化され、公募で選ばれた当時小学生の吉永小百合(千葉さゆり役)や 藤田弓子(しのぶ役)が出演した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発信 | ソース | 発信内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2015.01.26 |

Wikipediaなど |

千葉家の変遷 千葉氏は、桓武平氏良分流で平安時代末期から戦国時代末まで関東の豪族として栄えていた。 源頼朝が頼りにしていた千葉常胤(ちば つねたね)が奥州征伐を機に、奥州千葉氏が繁栄し、 室町時代、戦国時代まで本家共々豪族の地位を維持した。 豊臣秀吉の小田原征伐の際は反逆し、領土を奪われ、没落した。 千葉氏宗家は、徳川家康に仕えるも、後、浪人となった。 一方、奥州千葉氏は、仙台藩士になった家、帰農し奥州各地で庄屋、豪農などの上級農民層を形成した。 同様に、胆沢千葉氏は、庄屋、豪農などの上級農民層を形成した。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発信 | ソース | 発信内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2015.01.20 |

Wikipediaなど |

家系 千葉氏の祖・平良文(たいらのよしふみ)は、第50代天皇 桓武天皇(かんむてんのう、 天平9年(737年)−延暦25年(806年))の曽孫 平高望の五男として生まれた。 生母は高望の側室である藤原範世(または藤原師世)の娘とされる。 平良文以来、千葉介(在庁)として下総国を治めていた。

文治5(1189)年7月にはじまった源頼朝による奥州合戦、この戦いは二度にわたって行われ、 第一次奥州戦(対奥州藤原氏)では千葉介常胤が東海道大将軍、 第二次奥州戦(対大河兼任)では千葉新介胤正が常胤に代って海道軍大将を務めるなど軍功があり、 恩賞として奥州(おもに海道筋)に多くの所領を給わった。 千葉新介胤正の手に属して活躍した葛西三郎清重は、平泉の統治と奥州御家人の沙汰の 委任権(奥州の警察権・裁判権とされる)を給わり、奥州惣奉行職に就いた。 鎌倉時代には鎌倉に常駐して将軍の近侍を務めていた。 鎌倉時代においては、葛西氏は下総国一ノ宮である香取神宮の式年遷宮の造営役を千葉氏と交代で執り行うほどの 力を持つ。しかし、鎌倉時代中期にはその基盤を陸奥国に移し、下総国からは姿を消した。 代わって陸奥国では大きな勢力を持ち、陸奥葛西氏として繁栄を極める。 しかし、千葉氏同様、豊臣秀吉の小田原攻めに従わず、滅亡した。 なお、千葉氏と葛西氏とは、先祖を同じくする一族で、血縁維持のため、千葉氏と葛西氏との婚姻関係が続けられていた。

*女紋が正式な紋になることがある。つまり、家が女系になればそちらの紋になる。 分家時に本家を憚って女紋にすることもあった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 発信 | 発信者 | 発信内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2015.01.11 |

千葉 |

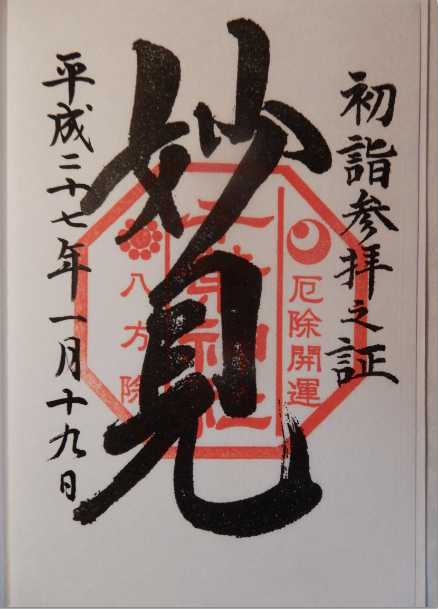

千葉家の守護神!?

厄除開運、八方除の妙見様の御本宮 この千葉の地を治めた千葉氏の祖・平良文は、戦のたびごとに妙見尊に祈願して御加護をいただき、 常に大勝利を収めたので、以後、千葉家では代々一門の守護神として篤く崇敬していた。 このような関係から、千葉家三代目の忠常(平忠常)により現在地に御分霊が祀られれた。 その後、千葉忠常の次男である覚算大僧正によって伽藍が整備され長保2年(1000年)に「北斗山金剛授寺」という寺号でもって 開山された。 明治2年(1869)の新政府発令による「神仏分離令」により、 平安時代後期の御本霊合祀の翌年である大治二年(1127)より 連綿と続く神輿渡御(一言妙見大祭)を残すべく『千葉神社』と改称し今日に至る。

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||