| TopPage | Volunteer |

竹林・森林管理に使う用具とその使い方・保守の方法

区所有の用具を借りてボランティアで使用するので、自ずと課題は限られる。

すなわち、用具の選択を考慮する必要はなく、研ぎ、目立てなどの高度な保守は行わない。

既に、十分な用具が設備されており、それらを丁寧な掃除・油さし程度の保守をするだけになる。

それでも、各用具の特性や使い方、怪我への注意はある。

剪定挟(ハサミ)

一般的に直径2.0cmくらいまでの枝を切ることができる。切り方によってはそれ以上の太い枝を切ることも可能である。|

<用法> ・枯れ木や枯れ枝のように水分を含んでいないものは固すぎて剪定できない。 枯れ枝の太さが1cmくらいのものまでが限界。ノコギリで切り落とす。 ・ハマグリ刃が上刃になるように握る。 ・剪定サミで細い木や竹を切る際は木や竹に対して垂直に刃を入れても簡単に 切れる。 ・太い木や竹の枝を切る場合は、木や竹の枝に対して斜めに刃を差し込んで 力を加えながら 上下に回して切る。切り刃を手前にして、枝を挟み向こう側へ押し込むように 回して切る。 このようにすると、それほど強い力を入れなくても、太い枝を無理なく 切ることができる。 【注意】 切断中に左右にひねると刃が折れる原因となる。 【注意】 太い竹を切ろうする際、カタを持って力を入れると、 親指と人差し指の間を当たりアゴで挟むことがある。 【注意】 剪定ハサミを鞘に戻す際位は、ハサミのシリにあるツメ(ストッパ)を 外して鞘に入れる。 ハサミがバネで開くことで鞘から落ち難くなる。 ・ハマグリ刃はナイフとして使うことができる。 紐の切断、「板橋区の森」で熊よけに木に巻いてある古くなった物を 外す際にも使える。 <保守> ・使用後は、液体洗剤を付けて2〜3分で木のヤニなどの汚れが浮いてくるので タオルで拭き取り、CRC 5-56をネジ部分と刃の表面に散布し錆止めする。 ・自分の固有番号札の付いた紐で束ね、皆一列に並べて員数確認した後、 収納する。 【注意】 ハサミの鞘には切粉が入っているので、逆さにして払ってから 収納する。 |

|

枝打ち・剪定鋸(ノコ)

高枝切り用鋸、造園用のこぎり、果樹用剪定のこぎり、竹用のこぎりなどがある。剪定ハサミでは切れないような太い枝や太い根などを切るときに使用する。

幹や太い枝を切るには、目が粗く、刃の長さが45cmくらいのものが適す。

細い枝を切るには、目が細かく、刃の長さは25cmほど、片手で持って楽に作業ができるような小形のものが適している。 竹用のノコもこちらに属する。

また、刃の先端の部分が細く丸くなっていて、枝と枝の間に無理なく差し入れられるものがよい。

|

<用法> ・枯れ木や枯れ枝のように水分を含んでいないものは固すぎて剪定できないので、 枯れ枝の太さが1cmくらいのものからはノコギリで切り落とす。 ・枝を切る際には、切り取る枝の先のほうを一方の手でしっかりと支えて、 枝が動かないようにしてから、ノコギリを引くようにする。 ・剪定専用のノコギリは押すときも引くときも切れるため、引くだけで切れるノコギリよりも 切り口は滑らかである。 <保守> ・使用後は、液体洗剤を付けて2〜3分で木のヤニなどの汚れが浮いてくるので タオルで拭き取り、CRC 5-56をネジ部分と刃の表面に散布し錆止めする。 ・自分の固有番号札の付いた紐で束ね、皆一列に並べて員数確認した後、収納する。 【注意】 ノコの鞘には切粉が入っているので、逆さにして払ってから収納する。 |

|

高枝鋸(ノコギリ)

|

<用法> ・高枝鋸は、手の届かない所の枝を剪定するために設計されている。 ・作業時は、ヘルメット・保護メガネ・手袋などの保護具を着用する。 ・枝を揺らさないように、鋸の重みを利用しながら、鋸刃全体を使って切断する。 ・元部の鋸刃は、細い枝を切るためのもの、押し切ることが出来る。 【注意】 枝を切るときは、切粉が降ってくるので目に入らぬよう、 また、枝の落下に注意する。 保護メガネ(ゴーグル)とヘルメットを着用のこと。 【注意】 枝の切断することで、鋸刃が枝に銜えられることを考えて切断作業に入る。 もし、バイトしてら、ねじらないように慎重に外す。 <保守> ・使用後は、液体洗剤を付けて2〜3分で木のヤニなどの汚れが浮いてくるので タオルで拭き取り、CRC 5-56をネジ部分と刃の表面に散布し錆止めする。 ・自分の固有番号札の付いた紐で束ね、皆一列に並べて員数確認した後、収納する。 【注意】 ノコの鞘には切粉が入っているので、逆さにして払ってから収納する。 |

|

鎌(カマ)

鉈(ナタ)

|

<用法> ・ナタは殆ど使わないが、将来「巻枯らし」で使うかも知れない。 とのことだったが、杭の作成、階段の修復などちょくちょく使用した。 ・柄は中指、薬指、小指で握り、親指、人差指を添える。スキーのストックの握り方。 ・ナタは両刃と片刃(右利き用、左利き用。混用は危険)とが有る。 ・鎌とは逆に左半身が基本。手首のスナップで打ちつける。 肘の振りまで可能で、肩から振ってはいけない。ノコギリやカマのように引かない。 ・スウィートエリアは、刃渡りの刃元から3分の2. ・刃の角度はカマと同様に、刃元で鈍く、刃先で鋭い。 ・立木の場合、右上から左下(右利きの人)に45度で打ち込むのが基本。 右利きの人が左上から右下に打ち込むと、左にチョップして怪我の恐れがある。 ・枝払い(倒した木の枝を切ること)に使う場合には、元口(木の根元)から末口(先端側)に かけて打ち込む。 ・使った都度、鞘に収め、手に持って移動しない。 <保守> ・研ぎ方は、カマと同じ。 |

|

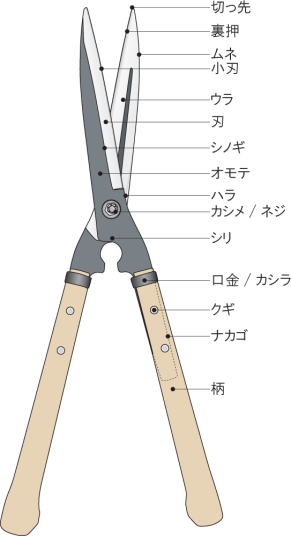

刈込鋏(ハサミ)

|

<用法> ・柄を持ったまま左手は動かさず、右手だけ柄を軽く外に持ち絞るように左右に動かしながら切る。 ・太い枝は奥の方で切り、無理な切断は絶対に避ける。 刃こぼれ、刃曲がりの原因になる。 <保守> ・小刃研ぎ まず、小刃の部分を研いでいきます。刃の厚い方から薄い方へと砥石のあてる方向に気をつけて研く。 【注意】鋏の裏側は絶対に研がない。歪(ひずみ)が狂い切味の低下や刃こぼれの原因となる。 刃を薄く研ぐと⇒枝・葉への食い込みが良くなる反面、刃こぼれし易くなる。 刃を厚く研ぐと⇒食い込みが悪くなり切味は落ちるが、刃こぼれしにくくなる。 【注意】 刃を研ぐ際にはケガをしないよう十分注意。 |

|

【to top】